20 décembre 2018 Par Pierre Khalfa, publié sur Mediapart /

Pierre Khalfa est un responsable de la Fondation Copernic, il est militant d’Ensemble.

« Le mouvement des gilets jaunes est totalement inédit. Imprévu et imprévisible, il pose une série de questions qui, pour n’être pas totalement nouvelles, n’en sont pas moins reconfigurées. Ce mouvement a posé des problèmes fondamentaux qui ne sont pas résolus.

- (…) Comme l’indique Etienne Balibar, les gilets jaunes « constituent un échantillon représentatif (et pour cette raison largement soutenu) non pas de la population française, au sens statique du terme (celui qu’enregistrent les recensements par catégories socio-professionnelles, âge, sexe, lieu de résidence, etc.), mais de ce qu’elle est en train de devenir, en raison des tendances massives du capitalisme contemporain[3] ».

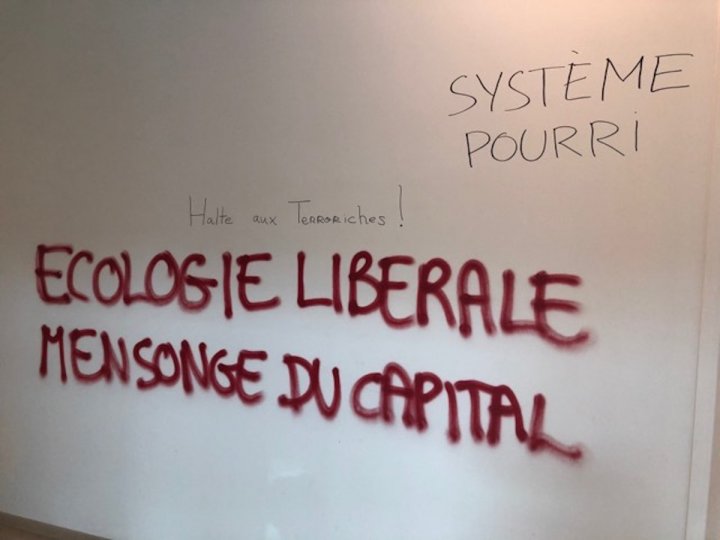

2. Cette analyse renvoie effectivement aux « tendances massives du capitalisme contemporain ». La domination du capital ne se réduit plus à la sphère des rapports de production mais vise la société tout entière avec la volonté d’étendre le règne de la marchandise à tous les aspects de la vie sociale et à la vie elle-même. Les transformations du capitalisme entrainent donc une multiplicité d’antagonismes qui sont autant de terrains d’affrontement avec la logique marchande. (…)

3. Dans le cas des gilets jaunes, l’augmentation des taxes sur l’essence a été « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase » car elle touchait, non seulement à la précarité des conditions de vie, mais à l’organisation spatiale induite par un capitalisme combinant spéculation foncière et recherche de la compétitivité des territoires. La conséquence en est la désertification progressive de tous les territoires qui n’entrent pas dans cette logique, désertification dont l’État est le principal responsable. Cela explique que ce mouvement se soit structuré sur la base de groupes affinitaires et sur une base géographique. Ce constat n’épuise pas l’analyse.

En effet, la question qui se pose immédiatement, c’est de savoir pourquoi les nombreuses tentatives de mobilisation sur ces thèmes n’ont jamais pu réellement dépasser le niveau local. Luttes contre la fermeture des hôpitaux de proximité, des maternités, des bureaux de poste, des lignes SNCF se sont multipliées dans toute la France depuis des années sans jamais parvenir à créer un rapport de force national, la plupart des gilets jaunes, dont c’est la première mobilisation, n’y ayant par ailleurs jamais participé. Plus même, d’autres mouvements sociaux ont aussi été fortement soutenus et ont été beaucoup plus massifs, comme par exemple ceux contre les réformes des retraites ou contre les lois travail. Ils n’ont pourtant pas réussi à faire reculer le pouvoir, ce qui a été le cas des gilets jaunes, certes de façon limitée mais réelle. Cela pose une question existentielle pour le mouvement syndical qui voit un mouvement social qui lui est étranger obtenir une victoire sur des thèmes qui relèvent traditionnellement de son action.

4. Certes, il y aura toujours une place pour le syndicalisme d’accompagnement social dans le néolibéralisme. On le voit dans la place retrouvée de la CFDT dans la « concertation sociale ». Emmanuel Macron avait cru pouvoir s’en dispenser en le traitant par le mépris. On peut penser qu’il a compris son erreur et que comme ses prédécesseurs il va revenir à une pratique qui donne à ce syndicalisme une place reconnue, ce d’autant plus que les « exigences » que ce type de syndicalisme portent sont assez raisonnables pour ne rien remettre en cause. Il en va tout autrement pour le syndicalisme de lutte et de transformation sociale qui se trouve profondément déstabilisé par cette séquence. Confronté à un mouvement qui ne s’enracine pas dans les luttes du salariat et qui, en général, le rejette, incapable de faire la preuve de son efficacité, le syndicalisme de lutte est confronté à un défi majeur. Ces difficultés viennent de loin et renvoient aux transformations du capitalisme, à des questions de stratégie et à la crise même d’un projet d’émancipation.

5. La restructuration du capital depuis les années 1980 a entrainé l’éclatement des chaines de valeur, une dispersion des salarié.es avec notamment la fin des grandes concentrations ouvrières, une montée régulière de la précarité dont l’ubérisation n’est que le dernier avatar. Dans des pays qui voient leur tissu industriel se déliter, le blocage de la production, arme classique du syndicalisme, non seulement devient de plus en plus difficile à mettre en œuvre au vu de l’atomisation du salariat, mais perd en efficacité. Le mouvement des gilets jaunes s’est situé sur un autre terrain, celui du blocage des flux de marchandises avec l’occupation des ronds-points et des péages d’autoroutes. Même si dans les faits ce blocage est resté modeste, il n’en faisait pas moins peser une menace pour une économie basée sur le zéro stock et le juste à temps. Mais vouloir paralyser l’économie suppose assumer un affrontement avec le pouvoir qui sorte de la ritualisation habituelle du conflit social, que ce soit d’ailleurs pour un blocage des flux ou un blocage de la production. Que ce soit en 2003 ou en 2010, lors de mouvements d’une ampleur considérable contre la réforme des retraites, cette paralysie n’a pas vu le jour que ce soit sous la forme d’une grève générale, réclamée par une partie du mouvement syndical, ou par le blocage de points stratégiques qui avait pourtant commencé à être mis en œuvre à une petite échelle par des équipes syndicales en 2010.

6. Il ne faudrait cependant pas fétichiser telle ou telle forme de lutte. Ce qui a créé la sidération du pouvoir n’est pas tant le blocage de l’économie, qui est resté très limité, que le caractère imprévisible de la mobilisation, auto-organisée et basée au départ sur des initiatives individuelles qui peuvent, ou pas, rencontrer un écho. Remarquons que ce caractère imprévisible s’était manifesté en 2006 lors de la lutte contre le contrat de première embauche (CPE), avec l’entrée dans l’arène de la jeunesse, lutte qui avait débouché sur un succès.Les gilets jaunes ont réussi à ouvrir une crise politique majeure, apparaissant d’autant plus comme un mouvement de fond dans la société qu’il ne se manifestait pas par les canaux habituels de la contestation sociale. Ce qui crée une crise politique, ce n’est pas le soutien de la population, ni l’ampleur des mobilisations. La crise politique nait quand ceux qui dirigent semblent n’avoir aucune prise sur ce qui se passe et c’est à ce moment que la division du pouvoir se manifeste et que des failles commencent à apparaître

7. Ce qui pose la question du rapport à la violence. Il est indéniable que l’occupation de lieux qui renvoient symboliquement au pouvoir comme les Champs-Elysées, les affrontements qui s’en sont suivis et l’impression de chaos à Paris le 1er décembre ont été un des facteurs de la crise politique. De plus ces affrontements n’ont pas simplement été le fait des habituels groupes organisés, mais ont concerné nombre de manifestants ordinaires indignés par le comportement des forces de police, par l’attitude du pouvoir et révoltés par une situation d’injustice qu’ils ressentaient profondément. Cela explique probablement en partie le fait, décisif, que ces affrontements n’aient nullement entrainé une baisse du soutien du mouvement dans l’opinion publique. Pour cette dernière, le pouvoir a porté la responsabilité des affrontements par son attitude intransigeante et méprisante.

Ce n’est donc pas la stratégie prônant la violence comme moyen d’action qui a été couronnée de succès, c’est le fait que cette violence ait été mise sur le dos du pouvoir. Depuis maintenant quelques années, des affrontements réguliers ont lieu lors des manifestations syndicales, affrontements théorisés par certains comme une nécessité anticapitaliste. Or ces affrontements n’ont jamais permis la création du moindre rapport de forces, permettant au contraire au pouvoir de stigmatiser les manifestant.es. On ne peut donc que suivre Etienne Balibar quand il écrit « La violence physique en tant que contre-violence, antiétatique ou anticapitaliste, ne crée aucun rapport de forces favorable, encore moins une « conscience révolutionnaire ». Au contraire elle met la décision finale à la merci des flashballs, des grenades, peut-être des blindés ».

8. Parti d’une revendication précise touchant à l’augmentation des taxes sur l’essence, ce mouvement s’est élargi à la question de la redistribution des richesses en mettant l’accent à la fois sur la justice fiscale à travers l’exigence du rétablissement de l’ISF et sur la question du pouvoir d’achat avec l’exigence de l’augmentation du Smic et du minimum retraite. Mais la dynamique du mouvement ne s’est pas arrêtée là, débordant du social sur le politique, preuve s’il en était besoin que, lors de crises paroxystiques, la division entre le social et le politique devient obsolète. L’élan de leur mouvement a amené les gilets jaunes a posé la question de la nature de la démocratie avec une forte mise en cause de la démocratie représentative. Ils ont d’abord amené un démenti pratique au populisme de gauche pour qui « il faut construire le peuple ». Ils se sont construits eux-mêmes et n’ont pas eu besoin d’un leader charismatique pour cela. L’auto-organisation, favorisée par les réseaux sociaux, a permis non seulement l’organisation d’actions concrètes à l’échelle locale et nationale, mais aussi une discussion collective sur les revendications. Le refus de tout représentant, même provisoire, celui de tout porte-parole, de toute délégation a donné au mouvement ce caractère non contrôlable qui a paniqué le pouvoir. Cette auto-organisation a été une des forces principales du mouvement.

9. Ce refus de la démocratie représentative a des racines profondes. Historiquement au XVIIIesiècle, « le gouvernement représentatif » s’est mis en place pour empêcher la participation des classes populaires aux décisions du gouvernement. Aux XIXe et XXe siècles, la fin du suffrage censitaire et l’instauration du suffrage universel[6], arrachés de haute lutte, semblent transformer la nature du lien représentatif. La mise en place progressive d’un État social vient conforter le système dont la démocratisation s’accompagne de conquêtes sociales importantes. Le gouvernement représentatif se mue en démocratie représentative qui s’articule en quatre éléments : le suffrage universel, l’existence de droits fondamentaux et de droits sociaux, l’existence de contre-pouvoirs puissants, un espace public qui permet la confrontation des points de vue.

Ces quatre éléments sont aujourd’hui remis en cause. La montée de l’abstention, surtout dans les classes populaires, fait apparaître ce que certains ont pu appeler un « cens caché ». Les droits fondamentaux et les droits sociaux sont attaqués de toutes parts. Les contre-pouvoirs traditionnels sont très affaiblis. Les partis politiques de gauche et les syndicats connaissent une crise profonde : non seulement, l’imaginaire émancipateur sur lequel ils s’appuyaient a disparu, mais ils ont été incapables de bloquer la vague néolibérale et leur mode de fonctionnement vertical et hiérarchique entre en contradiction avec les aspirations des individus à l’autonomie. L’espace public était traditionnellement un espace où la plupart des individus étaient des spectateurs et où s’affrontaient des personnes reconnues comme qualifiées (expert.es, responsables politiques ou syndicaux, journalistes). L’arrivée d’internet a totalement changé la donne pour le meilleur (démocratisation des possibilités de production et diffusion de l’information et du commentaire), et pour le pire (règne de la rumeur, force des visions complotistes qui n’ont pas épargné le mouvement actuel, apparition aujourd’hui de la « post-vérité »).

La transformation du gouvernement représentatif en démocratie représentative n’a donc pas modifié la nature profonde du système. Nous vivons dans une oligarchie élective libérale : oligarchie, car nous sommes gouvernés par un petit nombre d’individus au service des plus riches ; élective, car nous sommes appelés régulièrement à choisir par notre vote ces individus ; libérale, car nous avons historiquement arraché un certain nombre de droits, que les classes dirigeantes essaient d’ailleurs en permanence de remettre en cause.

10. La remise en cause de la démocratie représentative est donc totalement légitime. Mais, ce rejet, si justifié soit-il, ne produit pas automatiquement de solution, ce d’autant plus que représentation et délégation sont souvent confondues. Pour Rousseau, en démocratie, le peuple doit exercer à la fois la fonction législative (ce qu’il appelle le Souverain) et la fonction exécutive (ce qu’il appelle le Prince). C’est évidemment impossible car cela supposerait que le peuple rassemblé assure toutes les tâches concrètes liées à l’exercice pratique du pouvoir. Cela rend pour lui la démocratie impossible et l’on connaît sa formule célèbre : « S’il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait démocratiquement ».

En réalité, aucun régime politique ne peut fonctionner sans délégation et en démocratie, ces délégués ne représentent pas le peuple, ils en exécutent les décisions. Ainsi à Athènes, la fonction législative est exercée par l’ecclésia, l’assemblée du peuple, et les fonctions exécutives sont tirées régulièrement au sort. De même, il ne peut y avoir de démocratie, et plus globalement de régime politique, sans les institutions qui lui correspondent. C’est le rôle des institutions politiques de créer les conditions d’une participation pérenne des citoyen.nes à la décision politique. Comme l’indique Castoriadis, le rôle de l’action politique consiste en dernière instance à « créer les institutions qui, intériorisées par les individus, facilitent le plus possible leur accession à leur autonomie individuelle et leur possibilité de participation effective à tout pouvoir explicite existant dans la société »[7]. Le problème pratique à résoudre est de évidemment de créer de telles institutions…

11. De plus, le rejet de la démocratie représentative ne saurait s’accompagner d’un rejet des partis politiques et des syndicats, sous peine de rejeter par la même occasion la diversité des points de vue inhérente à toute vie démocratique. Dans ce rejet pointe l’illusion que les gilets jaunes représente le peuple qui sous-entendu serait homogène. Or non seulement, les gilets jaunes eux-mêmes ne sont pas homogènes, mais surtout ils ne peuvent prétendre à être « le peuple ». Car de nombreuses composantes des classes dominées, même si elle ont regardé le combats des gilets jaunes avec sympathie, ne s’y sont pas engagées : classe populaires des banlieues des grandes villes, fonctionnaires, petits paysans, salarié.es des grandes entreprises…

(…)

12. Mouvement hétérogène, les gilets jaunes n’ont pas manqué de conflits internes. La presse s’est faite l’écho de conflits entre groupes occupant des ronds-points différents et divisés sur ce qu’il fallait faire et défendre. Rien que de plus normal dans un mouvement social. La présence active de l’extrême droite n’a pas réussi à marquer, pour le moment, en profondeur le mouvement qui est resté sur le terrain social et démocratique. Des incidents racistes et homophobes ont eu lieu, mais ils sont restés limités. La question des migrant.es que le RN voulait mettre au centre du mouvement est restée marginale même si les formulations les concernant dans la liste des 42 revendications des gilets jaunes sont pour le moins problématiques. Les visions complotistes autour du pacte mondial sur les migrations de l’ONU, massivement reprises sur internet et par certaines figures en vue des gilets jaunes, n’ont pas eu de prise réelle sur le mouvement, de même que les accusations délirantes portées contre le gouvernement à propos de l’attentat terroriste de Strasbourg.

Mais cela pose la question de savoir comment un tel mouvement peut arriver à débattre en son sein et à construire des consensus. Ainsi l’élaboration et l’adoption des 42 revendications apparues comme étant celles du mouvement est entourée d’un certain mystère… De même, le refus de toute délégation amène les médias à faire leur propre choix et à sélectionner celles et ceux qu’ils estiment être « des bons clients », créant donc, de fait, des porte-paroles. Ce mouvement a posé des problèmes fondamentaux qui ne sont donc pas résolus. Son avenir reste imprévisible et plusieurs possibles cohabitent : un rebond des mobilisations sociales ? un mouvement syndical reprenant l’initiative, une alternative à gauche revigorée, l’extrême droite tirant les marrons du feu… à moins que cela ne débouche sur un mouvement cinq étoiles à la française comme certains gilets jaunes l’ont déjà annoncé avec l’intention de présenter une liste aux élections européennes ? A l’heure où ces lignes sont écrites tout est possible, même le pire.

[3]Etienne Balibar, Gilets jaunes: le sens du face à face,https://blogs.mediapart.fr/ebalibar/blog/131218/gilets-jaunes-le-sens-du-face-face.

[5]Pour une critique du populisme de gauche, voir Pierre Khalfa, Le populisme de gauche, réponse à la crise démocratique ?(https://blogs.mediapart.fr/pierre-khalfa/blog/021117/le-populisme-de-gauche-reponse-la-crise-democratique) et Populisme de gauche, du nouveau ? (https://blogs.mediapart.fr/pierre-khalfa/blog/170918/populisme-de-gauche-du-nouveau).